30 aprile 2013. Dalla sala operatoria della clinica “Albert Einstein” di San Paolo, in Brasile, viene portato fuori un uomo di cinquantacinque anni, alto oltre due metri. Ha appena subito un delicato intervento alla testa, per rimuovere un cancro al cervello. Maligno.

Due anni prima, nel medesimo ospedale, lo stesso uomo alto più di due metri, il cui nome è Oscar Daniel Bezerra Schmidt e un tempo faceva il giocatore di basket, era già stato operato di tumore al cervello, precisamente un nodulo asportato dalla parte frontale sinistra, rivelatosi di natura benigna. Spavento e sollievo, ma il cancro è un avversario di quelli sporchi. Quei cagnacci che l’allenatore avversario ti mette addosso per tutta la partita, con l’ordine di farti fallo, mandarti fuori di testa o, peggio, farti deprimere. Tempo due anni e quell’uomo torna sotto i ferri, con rischi più seri. Man mano che svanisce l’anestesia, il mondo torna a materializzarsi intorno a lui, la moglie Cristina, i figli Felipe e Stephanie, parenti e amici. Realizza nuovamente di chiamarsi Oscar Daniel Bezerra Schmidt, per farla breve Oscar Schmidt, o solo Oscar, per chi non ha tempo da perdere. E di essere stato un giocatore di basket. E che giocatore: lo chiamavano Mao Santa, Mano Santa.

Disteso nel letto, infastidito da qualche tubicino, Oscar ripensa che dopotutto è stato facile. È stato facile diventare il più grande realizzatore di sempre, segnare più canestri di tutti. È stato facile tenere una media carriera di oltre 30 punti a partita, grazie a una tecnica cristallina e a una precisione da cecchino. È stato facile giocare cinque olimpiadi e stabilire parecchi record, tuttora imbattuti. È stato facile vincere più volte la classifica di miglior marcatore del campionato italiano e per otto consecutive quella del campionato brasiliano. È stato facile superare in decine di occasioni i 50 punti personali, e qualche volta anche i 60. È stato facile duellare con Drazen Petrovic in una delle finali europee più memorabili della storia del basket. È stato facile giocare fino a 45 anni. È stato facile, per Oscar. Lui amava tutto questo. Bastava allenarsi senza sosta, crederci, avere fiducia in se stesso, sempre. Ah no, non erano questi i tiri più difficili: quelli, li avrebbe trovati diversi anni più avanti, tra studi medici e ospedali. Il premio, uno solo: vivere.

La palestra, adesso, ha pavimenti e soffitti asettici, odore di disinfettante e macchinari che fanno bip-bip. Canestri con ferracci rigidi che sputano fuori il pallone come nessun altro cerchio ha mai osato fare con i tiri di Oscar. È il tumore, quella coperta che spesso è troppo corta, quel cronometro che scade senza aspettare che tu sia libero e in posizione ideale, quella palla che gira sul ferro ed esce. L’operazione alla testa è riuscita, Oscar si rimette in forze ed esce dall’ospedale, ma la strada è lunga: chemio e radioterapia sono inevitabili, ancora oggi Oscar deve effettuare trattamenti specifici. E sperare bene. Con il cancro, e in particolare il cancro al cervello, non si scherza. Se non altro, Oscar riacquista la possibilità di condurre la sua vita abituale. Il 2013, però, si rivela un anno davvero particolare per l’ex giocatore.

Appena due mesi dopo, in luglio arriva in Brasile Papa Francesco. Il pontefice argentino torna per la prima volta nel continente natio, l’America latina. Celebra la messa sulla spiaggia di Copacabana. Tra i personaggi locali ammessi all’incontro con Francesco c’è Oscar, che in Brasile non solo è un’icona sportiva ma è anche testimonial dei giochi olimpici di Rio 2016. Oscar, uomo di fede, è ulteriormente rinvigorito dall’incontro con il papa. La sua vita, alla fine, non è poi così malaccio: si divide tra la sua patria, dove trascorre almeno otto mesi l’anno a San Paolo, tiene discorsi motivazionali nelle aziende ed è promotore di una lega professionistica, e il resto del mondo, in cui soggiorna soprattutto a Orlando, in Florida, divertendosi con il soccer e il football americano, meno con il basket. Anche se, ormai inevitabilmente, con la salute sempre sotto controllo. Questo è Oscar oggi, a dieci anni dal ritiro. Prima di allora, Oscar è stato uno dei giocatori più incredibili mai esistiti.

Oscar: dal Brasile alla Hall of Fame

Ancora 2013. In uno dei primi giorni dell’anno, Oscar sta guidando sotto le palme di Orlando. Squilla il cellulare, numero sconosciuto. Pronto? Signor Oscar Schmidt, lei è stato ammesso nella Hall of Fame. “Ma come? Sono già da tre anni nella Hall of Fame della FIBA…” Nossignore, la Hall of Fame, quella vera, quella di Springfield, in America, il Naismith Memorial, uno dei maggiori musei sportivi del mondo, dove si celebrano i più grandi del basket in assoluto. Il massimo onore per un cestista. “Può ripetere, per favore?” Certo che può. Sì, Oscar viene introdotto nella Hall of Fame e la cerimonia è fissata per l’8 settembre 2013.

Oscar non immagina che di lì a poco la sua salute lo costringerà ad affrontare nuove tribolazioni, ma supererà tutto e nove mesi dopo sarà lì, a Springfield, tra i miti del basket. Non immagina ancora che, al tradizionale discorso che ogni nuovo inducted deve tenere di fronte al qualificatissimo pubblico dell’evento, sarà accompagnato da Larry Bird, che Oscar ha sempre considerato il suo idolo. Ancora non sa che intratterrà la platea con diciotto minuti tra ironia e commozione, tra aneddoti divertenti e ringraziamenti sinceri. Semmai a qualcuno fosse sfuggito: Oscar è stato davvero uno dei più grandi giocatori di sempre. Non ha mai fatto parte di una squadra Nba, ma è stato uno dei migliori stranieri mai visti in Italia e leader indiscusso della nazionale brasiliana.

Nessuno, in carriera, ha segnato più punti di Oscar Schmidt: in 1615 partite ufficiali da professionista, ne ha messi dentro 49.737, più del leggendario centro dei Los Angeles Lakers Kareem Abdul-Jabbar. Nato nel 1958 a Natal, nello stato brasiliano del Rio Grande do Norte, da ragazzino gioca a calcio, ma i genitori insistono perché si dedichi al basket ed è il suo insegnante di educazione fisica alla scuola salesiana a farlo lavorare sui fondamentali, facendogli compiere, come Oscar ha raccontato nel discorso di insediamento alla Hall of Fame, “un sacco di strani esercizi, correggendomi inoltre la posizione delle mani per il tiro. All’inizio non mi ritrovavo, ma lui mi disse: l’importante è cominciare a lavorare come si deve, diventerai un gran tiratore”. Non c’è da aspettare molto perché le previsioni di quel coach si avverino: Oscar diventa presto un punto di forza del Palmeiras e delle nazionali giovanili.

La carriera professionistica di Oscar dura ventinove stagioni, dal 1974 al 2003, anche se di fatto sono ventisei, perché nelle prime tre, un po’ per la giovanissima età un po’ per un grave infortunio, vede poco il campo. Ma nel Palmeiras, con cui è tesserato fino al 1979, segna comunque 2033 punti in 82 partite, roba da 24,8 punti di media tra i sedici e i ventuno anni di età. Seguono tre stagioni nel Sirio, sempre a San Paolo, agli ordini di Claudio Mortari, uno degli allenatori più stimati da Oscar, che in quel triennio totalizza 4351 punti in 146 gare (media 29,8). Al Sirio, Oscar mette subito la sua firma sulla Coppa Intercontinentale, mentre non vince mai il campionato. Lo stesso Mortari allena il Brasile alle Olimpiadi di Mosca nel 1980, convocando Oscar e finendo al quinto posto. A questo punto bisogna fare un breve passo indietro. Coppa Intercontinentale 1979: il Sirio gioca in casa, a San Paolo. Nella partita decisiva batte il Bosna Sarajevo. Ad allenare gli allora jugoslavi c’è un giovane montenegrino con i baffi neri, che ha solo trentadue anni ma siede in panchina da quando ne aveva ventiquattro: il suo nome è Bogdan Tanjevic, per tutti Boscia. Due anni dopo guiderà nientemeno che la Jugoslavia agli europei. Oscar, che quella partita è incontenibile, lascia una traccia indelebile nel cuore e nella mente di Tanjevic.

La carriera di Oscar Schmidt in Italia

Estate 1982. Mentre tutta Italia è in subbuglio per Paolo Rossi e gli azzurri campioni del mondo di calcio, in una cittadina della Campania si lavora sodo per costruire qualcosa di importante nella pallacanestro. La Juve Caserta è una società a cui la serie A2 comincia ad andare stretta. La dirige con competenza e passione l’imprenditore Giovanni Maggiò. L’arrivo di nuovi sponsor permette un salto di qualità: in poco più di tre mesi viene costruito un impianto da settemila posti (che nel 1988 sarà chiamato PalaMaggiò in memoria del presidente appena scomparso) e ad allenare la squadra è chiamato Boscia Tanjevic. Il tecnico slavo vuole un cecchino brasiliano che ha “fatto male” al suo Bosna tre anni prima all’Intercontinentale: sì, proprio lui, Oscar Schmidt. Il palasport, Tanjevic e Oscar, oltre al lancio di un Ferdinando Gentile appena quindicenne, segnano l’inizio di un ciclo di successi durato circa un decennio e in cui il club bianconero raggiunge le vette più alte della sua storia.

Oscar trascorre otto stagioni in maglia casertana, dal 1982 al 1990, raccogliendo pochissimo in termini di trofei ma realizzando 9143 punti in 284 presenze tra campionato e coppe, per una media di 32,2 punti a partita. Che quello sarebbe stato un periodo speciale, lo si vede già nel primo anno, in cui trascina la squadra alla promozione in massima serie e togliendosi lo sfizio, in base al regolamento di allora, di partecipare subito ai playoff scudetto. Nel 1984 viene introdotto il tiro da tre punti e la sua carriera ne trae indicibile beneficio.

Le stagioni successive sono quelle tipiche di un club in ascesa e in grado di battagliare con le compagini più forti e blasonate, anche se non mancano finali perse e cocenti eliminazioni sia in Italia sia in Europa. La sindrome da secondo posto si manifesta più dolorosamente nel 1986 con la finale di Korac persa contro la Virtus Roma e quella per lo scudetto, in cui la Juve si deve arrendere all’Olimpia Milano di Mike D’Antoni; delusioni, queste, che portano all’addio di Tanjevic che prende la strada di Trieste, mentre al suo posto è promosso Franco Marcelletti, un casertano poco più che trentenne che condurrà i bianconeri ai loro massimi traguardi. Dopo un’altra finale scudetto persa, ancora con Milano, Caserta vince la Coppa Italia nel 1988 mentre nel 1989 si arrende al Real Madrid di Drazen Petrovic e Fernando Martin nella sublime finale di Coppa delle Coppe vinta dagli spagnoli al supplementare. Oscar saluta Caserta nel 1990 per trasferirsi a Pavia: non parteciperà, quindi, al trionfo bianconero del 1991, l’unico scudetto della Juve dei canestri e anche l’unico tricolore vinto da una squadra del sud.

Pavia vuole Oscar, scaricato da Caserta nonostante la sua stellare vena realizzativa, a quanto pare non garanzia di coppe in bacheca. Così la presidente lombarda Barbara Bandiera non ci pensa due volte e ingaggia il trentaduenne brasiliano, che si trova a meraviglia nel gioco offensivo del “santone” Tonino Zorzi. Così come avvenuto a Caserta, anche a Pavia l’arrivo di Oscar sancisce la promozione in serie A1 al termine della stagione 1990-91, a cui però dodici mesi più tardi fa seguito un’immediata retrocessione. Il 1992-93 è l’ultimo anno di Oscar in Italia: coach Zorzi è sostituito da Attilio Caja, Pavia finisce il campionato di A2 al sesto posto.

A trentacinque anni, Oscar accetta la proposta del Valladolid, con cui disputa due stagioni a 28,3 punti di media (2009 punti in 71 partite) ma con modesti piazzamenti di squadra. Nel 1995 ritorna in Brasile, nella sua San Paolo, con la maglia di Corinthians Paulista (1995-1997, campione nazionale nel 1996), Colegio Bandeirantes (1997-98) e Gremio Barueri (1998-99); gli ultimi quattro anni di carriera Oscar li trascorre a Rio de Janeiro, nel Flamengo, dove gioca insieme al figlio Felipe, fino al ritiro nel 2003. In Brasile, dove ha giocato dai 37 ai 45 anni, Oscar vince per otto volte consecutive il titolo di miglior realizzatore, tenendo una media di 33,5 punti a partita.

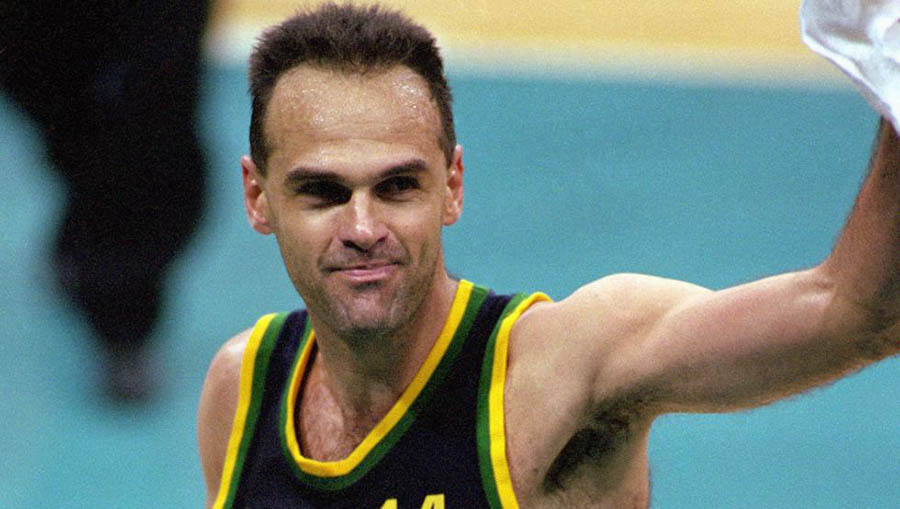

In un’epoca in cui gli stranieri ammessi erano un paio e quindi di qualità, Oscar si trovò ad affrontare più volte alcuni grandi interpreti del gioco, diversi dei quali segnavano quanto lui, come Drazen Dalipagic, Bob Morse, Zam Fredrick, l’italiano Antonello Riva e Joe Bryant, sotto gli occhi del piccolo Kobe che adorava Oscar. Solo il brasiliano e Dalipagic in Italia hanno segnato oltre mille punti in una sola stagione e Oscar non scese mai sotto il 43% da tre. Nel 1984 per la prima volta riuscì a segnare 60 punti in una partita, mentre in 28 occasioni superò i 50: è lo straniero che ha segnato più di tutti in Italia. Caserta ha ritirato la sua maglia numero 18.

Oscar, il miglior tiratore di sempre

Mao Santa, Mano Santa. Il soprannome di Oscar, quello più bello. L’altro è O Rey do Triple, il re del tiro da tre, ma è meglio non fare confusione: O Rey in Brasile è un’altra persona e giocava a calcio con discreto successo e fare ombra alla grandezza di Oscar sarebbe ingiusto. Mano Santa, perché una precisione al tiro come quella di Oscar è un diamante rarissimo. Intendiamoci: di tiratori mortiferi la storia e l’attualità del basket ne ha avuti e ne ha. Però, è estremamente difficile trovare giocatori capaci di mantenere un simile livello di prolificità e continuità da giovanissimi fino oltre i quarant’anni, attraverso una carriera così lunga. Michael Jordan ha tenuto medie altissime per tutta la sua esperienza da giocatore, ma era Michael Jordan.

Gli specialisti del tiro, di norma, sono… specialisti, nel senso che vengono mandati in campo dall’allenatore per un tempo limitato, in situazioni determinate. Pochi riescono a essere titolari indiscussi per tutta la partita, terminali designati per ogni azione, sempre nel vivo del gioco. La caratteristica di Oscar (e paradossalmente il suo limite) era questa: lui non poteva mai restar fuori dal gioco, doveva avere la palla tra le mani, pronta da scagliare nel canestro. Come amava dire, per lui “il canestro è grande come una vasca da bagno“. Segnava a piacimento. Era garanzia di tanti punti segnati, indipendentemente dall’avversario e dal risultato finale. “Non ha mai preso un tiro che non gli piacesse prendere”, ha scritto di lui il giornalista Tim Casey.

Tiratori si nasce o si diventa. Se per caso lo si nasce, poi bisogna anche diventarlo, mettendo a frutto quel talento donato da Dio con lunghe e ripetitive sessioni di allenamento. E Oscar lo fece, con umiltà e perseveranza. Per dare un’idea, la donna che ha sposato era una ragazza che gli prendeva il rimbalzo e gli passava continuamente il pallone durante monotone sessioni di allenamento in solitaria, quando Oscar aveva diciassette anni e stava recuperando da un grave infortunio. Al primo giorno si fece male anche lei, ma continuò. “Dopo un mese in cui mi aiutava ogni giorno, le ho detto: sei una che mi passa sempre la palla, dovrò sposarti! Lei è stata la mia macchina da rimbalzi per tutta la vita”, ha detto Oscar, scherzando ma non troppo, durante il suo discorso alla Hall of Fame, prima di lasciarsi andare a un pianto di sincera commozione, considerato ciò che stava passando con la sua salute.

La sua meccanica di tiro era perfetta, i movimenti da manuale. Il marchio di fabbrica di Oscar era: uscita dal blocco-ricezione-tiro, con i piedi che in una frazione di secondo venivano perfettamente puntati in direzione del canestro, come insegnano al minibasket. Non solo: Oscar era capace di crearsi un tiro dal palleggio, sfruttando al meglio l’effimero spazio intorno al blocco portato da un compagno. Andava a segno da ogni posizione e da ogni distanza, sia da sotto canestro (dove sfruttava una statura niente male, 2,05 metri) oppure da distanze siderali.

Concludeva i contropiedi con arresto e tiro da tre, un po’ come fanno oggi Stephen Curry e Klay Thompson dei Golden State Warriors, un’azione generalmente rischiosa perché non c’è ancora nessuno a rimbalzo. Se la tripla entrava, come succedeva spesso, il pubblico sobbalzava in piedi, mentre Oscar se ne tornava in difesa con aria guardinga e malinconica, con quegli occhioni languidi e quel collo proteso in avanti, pensando già alla prossima offensiva. Le sue partite erano una sinfonia continua, forse un po’ monocorde, ma in grado di suscitare venerazione. Ogni performance cominciava fin dal riscaldamento iniziale, che era quasi totalmente incentrato sul tiro. Una trance agonistica inarrestabile.

Crivellare la retina era il suo modo di vivere, lui faceva questo, viveva per questo. Non era un giocatore veloce né troppo atletico ed esplosivo, nulla a che vedere con le muscolature o con le elevazioni dei giocatori attuali, ma quel tiro pazzesco suppliva a qualsiasi eventuale mancanza nel suo skill set. Non per niente ammirava Larry Bird, del quale, sempre nel discorso di Springfield, dirà che “non correva, non saltava ma giocava meglio di chiunque altro: questo è il mio idolo, il più grande giocatore di sempre, per me”. Oscar era un giocatore sovrannaturale in grado di segnare valanghe di canestri e di far registrare cifre statistiche ai limiti dell’irraggiungibilità.

Nel corso della carriera diventava sempre più scaltro, dal momento che gli avversari gli riservavano le attenzioni più marcate, come accadeva in NBA con le celebri Jordan Rules, tattiche difensive speciali ai limiti del regolamento create appositamente dai Detroit Pistons degli anni ’80 – i cosiddetti Bad Boys – per contrastare lo strapotere cestistico di Michael Jordan. E allora Oscar si faceva furbo e, mentre tirava in sospensione, cercava un contatto con il proprio difensore con la gamba, il ginocchio o il piede, per farsi fischiare un fallo a favore, e magari convertire il canestro praticamente certo in un gioco da tre o quattro punti.

Era sempre in controllo, non tirava mai fuori equilibrio. Chiaro, si trattava di un basket diverso e meno atletico rispetto ad oggi, anche se sicuramente più tecnico, e nonostante abbia giocato fino al 2003 va evidenziato che gli ultimi otto anni li ha trascorsi a inseguire record personali nel non eccelso campionato brasiliano. Ma la precisione al tiro è un discorso atemporale, che esula dal contesto: il tiro ce l’hai o non ce l’hai. E lui lo aveva, eccome. La gente amava Oscar Schmidt, un giocatore tanto stratosferico sul parquet quanto semplice, umile, umano fuori, sempre disponibile con i tifosi e con i ragazzi delle giovanili, di cui spesso seguiva gli allenamenti dispensando loro preziosi consigli.

L’altra faccia della medaglia

Ci sono anche i difetti di Oscar Schmidt, perché ne aveva. I tiratori seriali sono giocatori entusiasmanti. Esaltano il pubblico, sia sugli spalti sia in televisione. Ammazzano gli avversari, perché subire tanti canestri da tre è un contraccolpo psicologico abbastanza violento, nel basket. La realtà, però, è che la pallacanestro non si gioca unicamente con il tiro da tre. La solita storia dell’attacco che fa vendere biglietti, mentre la difesa fa vincere i campionati. A parte rare eccezioni, difficilmente i tiratori seriali e puri come Oscar, che fanno solo quello, hanno mai fatto parte di collettivi vincenti. Ve l’immaginate, oggi, J.J. Redick o Kyle Korver in campo per tutta la partita come unici terminali offensivi?

Oscar non ha mai giocato in grandi club, non ha mai legato il suo nome a un successo storico. Ci è andato vicino, ma di lui hanno sempre fatto parlare più i traguardi individuali che i risultati di squadra. Forse perché per vincere servono i sistemi, e lui tutto era tranne che un giocatore di sistema: catalizzava la palla per fare quaranta o cinquanta punti a partita, era questa la sua natura. Insomma tirava sempre lui, e siccome segnava, andava accettato esattamente com’era. Prendere o lasciare. Se non si giocava per mandarlo a segno, la sua presenza aveva poco senso. Anche se non si è mai atteggiato a superstar, per le sue caratteristiche era difficile che andasse a genio a un severo allenatore di sistema, magari di quelli fissati con la difesa. Certo, Tanjevic è uno di questi, ma all’epoca era un giovane coach in ascesa e Oscar faceva comodo alla sua carriera, così come Tanjevic faceva comodo a Oscar (che lo considera tuttora il numero uno in assoluto) lasciandolo libero di esprimersi.

Oscar non aveva una grande attitudine difensiva. E poi non era considerato un clutch player, uno di quei giocatori con il killer instinct. Lui era una macchina da canestri per tutta la partita, ma quando c’era un tiro decisivo da prendere, varie volte non è andato dentro. A Caserta, coach Tanjevic gli preferiva Gentile quando la partita si decideva sulla sirena. Inoltre ha sempre sofferto l’ipercompetitività degli slavi, come Petrovic e Dalipagic, e ha perso parecchie finali. In generale, era un giocatore con scarsa propensione al gioco di squadra – in 38 partite del torneo olimpico ha distribuito la miseria di 35 assist – o all’applicazione difensiva, due elementi fondamentali nelle squadre di successo. È come se gli fosse mancato qualcosa.

Se si guarda al basket dal punto di vista di un Michael Jordan o di un Kobe Bryant, secondo cui un atleta è grande in base al numero di titoli vinti, allora si è fuori strada. Oscar può essere considerato uno dei più grandi di sempre, ma non certo uno dei più vincenti di sempre. Anzi, ha vinto poco rispetto a ciò che faceva sul parquet. Chiaramente vincere trofei è un discorso che non dipende dal singolo: ci sono tanti fattori, fortuna compresa. Però, alla fine, sono i titoli che gran parte del pubblico guarda, e sono indicativi di tante cose.

Oscar ne ha vinto qualcuno in una carriera quasi trentennale, ma niente di assolutamente indimenticabile. Una Coppa Intercontinentale (torneo comunque di secondo piano, che per anni non si è neppure disputato), un paio di campionati brasiliani e tre primi posti con la Nazionale, due dei quali ai campionati americani FIBA nel 1984 (in casa) e nel 1988 e uno ai giochi panamericani del 1987 a Indianapolis, contro gli Stati Uniti, traguardo che Oscar considera il suo massimo trionfo internazionale. A questi vanno aggiunti quattro titoli di miglior realizzatore in Italia e una Coppa Italia. Non ha mai vinto una medaglia olimpica, un campionato italiano, una coppa europea né ha mai accettato di giocare in NBA.

Quindi, ottimo giocatore, di quelli che riempiono i palazzi ma difficilmente fanno arricchire il palmares. Si è sempre tenuto a debita distanza dai grandi club italiani ed europei, forse perché poco disposti a modificare tutto il loro playbook in funzione di Oscar né lui ad adattarsi a essere un giocatore di sistema. E probabilmente ha peccato di presunzione, quando ha detto che nella NBA sarebbe stato uno dei migliori dieci e che avrebbe segnato un punto al minuto, in una lega allora dominata dai Magic Johnson e dai Charles Barkley, dai Michael Jordan e dai Larry Bird. Sì, sarebbe stato un buon giocatore, ma probabilmente non un all-star. Lui non rimpiange di aver rifiutato la NBA, precludendosi tuttavia il massimo palcoscenico mondiale – seppur pionieristico per i non-statunitensi – e magari la possibilità di far parte di un contesto di alto livello, al prezzo di un po’ di tiri e minuti in meno.

Sogno americano? No, grazie

Il 19 giugno 1984 il ventiseienne Oscar viene scelto al Draft NBA dai New Jersey Nets. Lo stesso Draft in cui Michael Jordan è selezionato come terza scelta assoluta dopo Hakeem Olajuwon e il “bidone” Sam Bowie. Allora, il Draft era un discorso un po’ diverso da oggi. Ci sono meno franchigie e addirittura dieci giri, per cui vengono scelti in totale 228 giocatori di cui, dal secondo giro in giù, al massimo una dozzina arrivano ad avere presenze nella lega. Il numero 208, dall’università di Houston, è Carl Lewis, nonostante sia già avviato come campione di atletica!

Oscar è il 131, comunque non da buttare, vista la considerazione che negli Usa, a quel tempo, hanno dei giocatori cosiddetti internazionali. In quel Draft solo un altro giocatore, oltre a Oscar, non proviene dai college americani: il canadese Eli Pasquale, scelto alla 106. Nell’estate 1984 Oscar gioca per il Brasile alle olimpiadi di Los Angeles e in seguito raggiunge i Nets a Princeton per la summer league dove si confronta in campo con un altro rookie, Charles Barkley. Secondo Al Hernandez, director of player personnel dei Nets, Oscar ha qualità anche superiori allo stesso Barkley. Un giudizio azzardato ma non esagerato, frutto delle solide relazioni che Hernandez aveva stretto con gli allenatori europei, tutti concordi nell’indicargli il brasiliano come miglior giocatore in assoluto del continente, un fuoriclasse. Il manager dei Nets ha già intuito l’importanza che i giocatori di formazione non americana avranno nella NBA del futuro.

Nel 1984 gli stranieri nella lega americana praticamente non esistono. Marciulionis e Petrovic, i primi a giocarci con continuità, arrivano solo nel 1989, dopo l’abolizione dell’ineleggibilità per i professionisti NBA a giocare con le nazionali; il compianto spagnolo Fernando Martin fa 24 presenze con Portland nella stagione 1986-87; ci sono i tedeschi Schrempf, Blab e Welp, gente che però ha fatto scuola e università negli USA; fanno apparizioni l’islandese Gudmundsson, il bulgaro Glouchkov (futuro casertano) e il norvegese Bryn: niente di trascendentale.

Nel 1984 i Nets non possono svenarsi: è l’anno dell’introduzione del salary cap. La franchigia del New Jersey offre a Oscar un contratto annuale, una cifra tre volte inferiore a quanto guadagna in Italia. Tra l’altro non avrebbe il posto da titolare, ma naturalmente viene visto come specialista dalla panchina. Ruolo che molti accetterebbero pur di infilarsi un anello al dito. Ma non fa al caso di Oscar. L’inevitabile esclusione dalla nazionale in caso di firma con i Nets è la motivazione con cui giustifica il rifiuto alla NBA, sostenendo che l’orgoglio di rappresentare il Brasile il campo internazionale è ben più importante di una clausola contrattuale. Secondo Hernandez, invece, sono i soldi il fattore decisivo.

La verità forse sta nel mezzo: Oscar è veramente legato alla divisa verdeoro, che alla fine avrà onorato 326 volte in 19 anni segnando 7693 punti (media 23.6); e poi, perché rinunciare a un bel contratto in Italia, dove gioca titolare e segna quanto vuole, con il rischio di andare a fare la riserva in NBA, dove peraltro ancora non c’è nessun europeo o sudamericano di spicco? Presto la FIBA avrebbe aperto le competizioni internazionali anche ai giocatori NBA, operazione che consentì la nascita del Dream Team. Ma allora Oscar avrà già superato i trent’anni: così la sua carriera si svolge unicamente tra Europa e Brasile.

Gli Stati Uniti, nonostante tutto

Anche se non ha mai giocato nella NBA, il rapporto tra Oscar e gli USA è fatto di alcuni importanti incroci. Tre anni dopo l’assaggio della summer league post-Draft 1984, Oscar torna negli States con la nazionale brasiliana per disputare i giochi panamericani. La finale si disputa a Indianapolis ed è proprio tra Brasile e i padroni di casa, che nel 1987 ancora schierano una selezione di giocatori universitari, comunque molto forti, tra cui spiccano David Robinson e Danny Manning. Ma il Brasile tira fuori una gara di grande orgoglio, rimonta il -14 di metà gara e vince 120-115 con 46 punti di Oscar. Lui considera questa partita come il suo più grande trionfo cestistico: aver battuto gli Stati Uniti in casa, ponendo fine a una serie positiva interna di 34 partite. Allenatore del Brasile, e lo sarà anche per un paio di olimpiadi, è Ary Ventura Vidal, scomparso nel 2013 (ancora quell’anno!). Con lui Oscar ha vinto anche la medaglia di bronzo ai mondiali del 1978.

Nelle olimpiadi di Seoul 1988, gli USA battono il Brasile 102-87 con i collegiali Dan Majerle, Mitch Richmond e Stacey Augmon, oltre a Robinson e Manning. Nel 1992 Brasile e Stati Uniti si ritrovano ai giochi di Barcellona, ma è tutto diverso. È l’edizione dominata dal Dream Team, la prima nazionale americana che può schierare i professionisti della NBA. È l’inizio della globalizzazione del basket. Quell’anno vengono selezionati i migliori in assoluto: Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Scottie Pippen, Charles Barkley, Karl Malone… Ora, per dare un’idea della popolarità di questi personaggi, va detto che i giocatori delle squadre avversarie si comportano praticamente come tifosi, portandosi la videocamera o la macchina fotografica in panchina e facendosi scattare foto ricordo insieme a quei campioni leggendari prima e dopo la partita, che inevitabilmente finisce con scarti inverosimili a favore della “squadra da sogno”.

Anche Oscar, che ha un debole per Bird, è uno di quegli avversari-fan. In Italia e in Europa è considerato lui un mito. A Barcellona, invece, è felice come un bambino nel trovarsi vicino a Larry o a Magic o a MJ. Grazie a internet, oggi tutti possono accedere facilmente ai video di LeBron James o Kevin Durant, ma all’epoca, a parte qualche partita a notte fonda in tv, non era così agevole vederli giocare e quindi erano circondati da un’aura epica e quasi misteriosa. USA-Brasile si conclude 127-83, Oscar è autore di 24 punti. Questo il commento di Jack McCallum, il cronista di Sports Illustrated che seguì passo passo il Dream Team a Barcellona: “Oscar Schmidt – scrive nel suo libro – riuscì finalmente a giocare contro i suoi idoli, anche se le sue statistiche rivelarono impietosamente che cos’erano la vera grandezza e la vera efficacia offensiva: Schmidt tirò a canestro venticinque volte e mise a segno 24 punti, mentre Barkley di tiri ne fece solo quattordici ma di punti al Dream Team ne regalò 30”.

Oscar, in qualità di icona dello sport brasiliano, è uno dei testimonial di Rio 2016. Ai giochi, del resto, è di casa. Con la Nazionale ha preso parte a cinque edizioni, senza mai conquistare una medaglia: Mosca 1980, Los Angeles 1984, Seoul 1988, Barcellona 1992 e Atlanta 1996. Anche qui, record individuali a grappoli: miglior realizzatore assoluto con 1093 punti, leader nelle presenze (insieme al portoricano Teo Cruz), punti segnati in un solo incontro (55 alla Spagna a Seoul, che però vinse la partita); media punti più alta (42,2, sempre a Seoul). Nel 1996 Oscar, ormai trentottenne, incontra per l’ultima volta gli Usa, quelli del terzo Dream Team (il secondo fu ai mondiali 1994) che asfalta lo stesso tutti pur non godendo della stessa popolarità del primo: il confronto, nei quarti di finale, è onorevole e termina 98-75, con 26 punti di Oscar, che saluta con la consapevolezza di aver sempre dato tutto alla sua nazionale. Un Brasile che tuttavia non è mai stato una superpotenza del basket e, all’epoca, non aveva neppure giocatori in NBA.

Oscar, Drazen e l’epoca che ha cambiato il basket

Ci sono ancora alcuni “incroci” di cui parlare e con cui concludere questo racconto: quelli con Drazen Petrovic, jugoslavo quando incontra il Brasile di Oscar ai giochi di Los Angeles ’84 e croato a Barcellona ’92. Vincitore in entrambi i casi. Ma il momento più alto in cui Oscar e Drazen si trovano l’uno di fronte all’altro è il 15 marzo 1989, al Pireo di Atene, per la finale di Coppa delle Coppe tra Caserta e Real Madrid. Una delle finali europee più intense di sempre. Perché sono importanti le sfide tra Oscar e Petrovic? Perché si tratta di due tra i più entusiasmanti giocatori mai esistiti nel basket. Il top di cinque continenti su sei in fatto di grandi realizzatori. Perché Drazen aveva sempre qualcosa in più di Oscar, ma se n’è andato troppo presto, a ventinove anni nel 1993, in un incidente stradale. Perché hanno rappresentato un’epoca.

C’è sempre un momento, una partita, un fatto che funge da spartiacque nell’esistenza di una persona, dopodiché niente è più come prima, e spesso di questo ci si rende conto molto tempo più tardi. Ecco, la finale Real Madrid-Caserta è uno di quei momenti. Pochi mesi dopo Petrovic se ne va in NBA, dove con il sovietico-lituano Marciulionis diventa il primo straniero a ritagliarsi uno spazio importante. Per Oscar è invece il culmine della sua carriera europea, purtroppo caratterizzata da molte sconfitte in finale: un anno dopo lascia Caserta e per il resto si dedica più che altro alla nazionale e a inseguire primati personali.

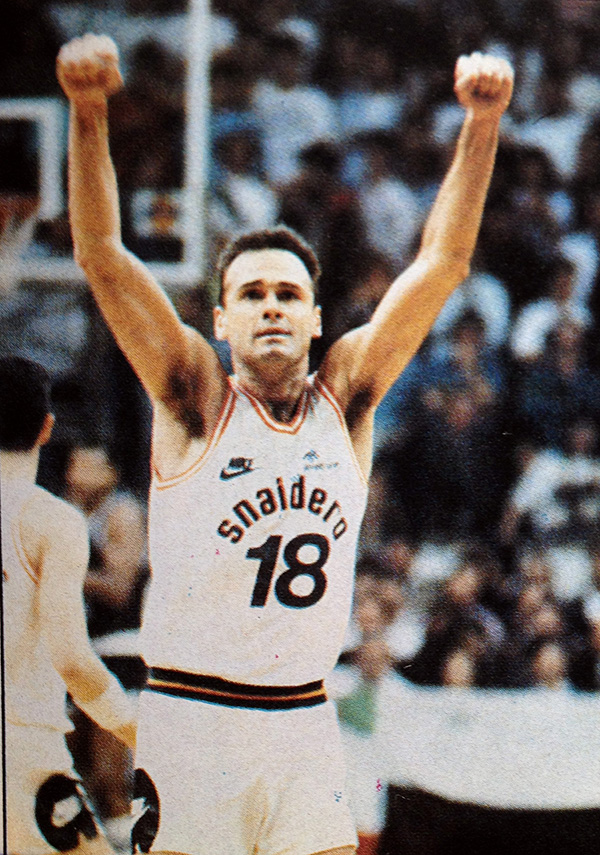

Torniamo in Grecia, in quel giorno di marzo del 1989. Di fronte ai dodicimila del Peace and Friendship Stadium (lo stesso impianto in cui due anni prima è andata in scena l’epica finale europea tra Grecia e URSS, vinta dagli ellenici) vince il Real Madrid 117-113 dopo un supplementare. A impressionare è il forsennato duello offensivo tra un sontuoso Petrovic da 62 punti e un ispirato Oscar i cui 44 però non bastano a Caserta. I due segnano da ogni posizione, in una partita dal ritmo infernale, a punteggio altissimo, con il favorito Real sempre a condurre di qualche lunghezza, trascinato dal croato. Caserta si tiene aggrappata, non solo con il brasiliano ma anche con un grande Gentile, che a fine partita ne avrà totalizzati 34, a Dell’Agnello e al bulgaro Glouchkov, che tre anni prima ha trascorso, pioniere anche lui, una stagione in NBA a Phoenix, così come il madrileno Fernando Martin, reduce da qualche comparsata a Portland e che, prima di Petrovic, morirà anche lui in un incidente stradale. Dopo il 60-57 dell’intervallo, nel secondo tempo la partita continua sulla falsariga del primo, anche se il Real tocca il massimo vantaggio sull’85-73. I bianconeri di Marcelletti, però, rientrano gagliardamente in partita e la conducono all’overtime con una clamorosa tripla di Oscar, sparata in faccia a Cargol nell’ultimo minuti, che vale il 102-102. Nell’overtime, però, la differenza la fa la maggior lucidità degli iberici che non si fanno più riprendere e si aggiudicano il trofeo.

Oscar Schmidt e Drazen Petrovic, con le loro fulgide prestazioni, al pari delle stelle NBA di allora sono stati attori e testimoni di un’epoca chiave per la storia del basket e in generale per il mondo contemporaneo, che tra gli anni ’80 e ’90 ha vissuto ogni cambiamento possibile dal punto di vista geopolitico, economico, sociale. I due decenni hanno segnato l’inizio della globalizzazione che ha investito anche la pallacanestro, con la NBA che grazie ai suoi grandi interpreti e a un’inarrivabile strategia di marketing è diventata una lega di respiro mondiale, forse irraggiungibile per l’Europa e sicuramente per l’Italia, il cui basket soprattutto dal 2000 in poi è invece entrato in una crisi d’identità. Mentre tutto il mondo cambiava, nel basket e oltre, Oscar era sempre lì a segnare canestri, in qualsiasi squadra giocasse. Cosa che ha fatto fino al 2003, prima di dedicarsi ad altro e prima di affrontare, in questi ultimi anni, i problemi di salute. Sarebbe stato bello vedere molte più sfide con Petrovic, ma il destino non lo ha permesso.

L’8 settembre 2013, mentre sale sul palco della Hall of Fame accompagnato da Larry Bird, Oscar Schmidt prima di parlare fa un respiro profondo, si guarda intorno, scrutando quel senso di grandezza che solo l’America ti sa dare. E poi dice: “Ho sempre sognato di essere qui”. Vuole godersi al cento per cento quel momento, di fronte alla sua famiglia e alle grandi stelle del basket che affollano la platea. E che ora intrattiene con un divertente ma anche toccante discorso. Lui, che fino a qualche mese prima era ancora in un letto d’ospedale, impegnato a giocare la sua partita più dura, adesso entra di diritto tra i più grandi del basket. Lui che non ha mai giocato in NBA, ma ha segnato più di tutti. Lui che non ha vinto tanti trofei, ma ha amato questo sport nella sua essenza più genuina: fare canestro, a prescindere da tutto. “Mano Santa” sarà per sempre ricordato come una leggenda del basket.