Se alloggi a Manhattan, ti senti il dominatore del mondo, pure dalla piccola finestra di una stanza di hotel persa tra milioni di altre finestre simili.

Se alloggi al Queens, invece, la sensazione è differente. Anche se sei appena al di là dell’East River, i grattacieli li vedi da più lontano, “disturbati” dalla presenza di magazzini e ciminiere che allargano il paesaggio e lo rendono tra il periferico e l’industriale. E questo cambia tutto.

Senti come se le tue aspirazioni, i tuoi traguardi, i sogni che vuoi realizzare, siano ancora distanti e la strada per varcare il fiume e arrivare di là lastricata di lavoro duro, aggrovigliata di curve e disseminata di insidie.

Scrutare New York dal vetro di una camera al settimo dei dieci piani di un hotel di Long Island City – la parte di Queens più prossima a Manhattan – mi ha fatto avvertire questo senso di relativa lontananza, seppur confortata dallo spuntare dell’Empire State e del Chrysler Building. Lontananza almeno nella mia mente, perché in realtà bastano tre fermate di Subway per ritrovarsi dalle parti di Times Square e lasciarsi inondare dall’incessante fremito e dalla stordente verticalità della città che non dorme mai.

Guardare Manhattan dal Queens, inoltre, mi ha richiamato una scena iniziale di un gradevole film degli anni ’80, Cocktail, con Tom Cruise nei panni di Brian Flanagan, aspirante yuppie che finirà per diventare barman di successo: in cerca della sua strada futura, colmo di ambizioni e determinazione, dal modesto bar dello zio presso la fermata di Vernon Boulevard-Jackson Avenue, si sofferma a contemplare lo skyline sognando di svoltare e fare soldi laggiù, tra i luccicanti grattacieli al centro del mondo.

Mi ritengo abbastanza lontano dalla mentalità materialistica ed edonistica imperversante in un decennio pur di innegabile fascino come gli Eighties, ma ammetto di essermi sentito un pochino come Tom Cruise in Cocktail quando, giunto il momento di dormire dopo una giornata di viaggio e di trenta ore per via del fuso orario, facevo scendere lentamente la tapparella automatica, a luci già spente, osservando il perpetuo sfrecciare delle auto sul Queensboro Bridge. Mentre, fissi come torri di guardia, Empire e Chrysler, con le loro parti apicali illuminate a colori per celebrare qualche ricorrenza speciale, mi ricordavano dove mi trovassi e quanto fossi lontano da casa, alimentando quella strana percezione tipica del primo giorno di viaggio: la mattina sveglio nel letto di casa, la sera coricato in una stanza d’albergo a migliaia di chilometri, in una metropoli che è l’opposto della mia piccola città del centro Italia.

Sono a New York per circa una settimana, la seconda volta per me nella Grande Mela. Arrivo il 5 aprile 2019. Mi accoglie un clima pienamente invernale: cinque gradi, cielo coperto, grigio e compatto, fastidiosa pioggerella costante e raffiche di vento freddo. La sera, con un ulteriore calo delle temperature, noto anche qualche fiocco di neve, a promemoria del fatto che qui il clima non scherza e che un paio di mesi prima i termometri erano scesi a più di una decina di gradi sotto zero.

Arrivando al JFK sorvolando il mare di fronte a Brooklyn, riconosco Coney Island, con la famosa Wonder Wheel, la ruota panoramica che caratterizza il paesaggio di questo quartiere così difficile e intrigante, sportivo e cinematografico – come non ricordare He got game di Spike Lee? – insieme alla torre metallica del Parachute Jump e al Cyclone, lo storico roller coaster in legno.

Una volta atterrato, in meno di un’ora tra Airtrain e Subway sono in albergo, nel quartiere di Dutch Kills, a Long Island City. Il Queens colpisce subito per le sue contraddizioni: nuovissimi hotel e qualche grattacielo spuntano tra distese di officine e magazzini cadenti e trasandati, case basse senza giardino e dozzinali negozi che si susseguono lungo anonime vie ortogonali, percorse longitudinalmente da lunghe teorie di cavi elettrici a vista aggrovigliati su vecchi pali sbilenchi.

Non lontano, si stagliano imponenti le ciminiere bianche e rosse della Ravenswood Generating Station, la grande centrale elettrica che domina l’area. Uno scenario da periferia che a prima vista infonde un minimo di disagio, soprattutto a chi è abituato alle città italiane ed europee, ma è un’impressione che mi era già capitata a Harlem e che poi passa subito.

Perché sono a New York? L’obiettivo della mia settimana ha una natura eminentemente sportiva: assistere dal vivo a un paio partite di basket NBA, vecchio pallino che finora non ho mai avuto modo di concretizzare, e visitare un po’ di playground famosi e meno famosi, per ottenere almeno un assaggio dell’anima profonda della pallacanestro che pervade questa città in cui non ti stancheresti mai di tornare.

Essendo i primi di aprile e quindi appena cominciata anche la stagione del baseball, ne approfitto per aggiungere una serata al Citi Field, laggiù a Flushing, per godermi una partita MLB dei miei amati New York Mets. Sebbene il basket sia da sempre per me lo sport più seguito e conosciuto, da alcuni anni ho sviluppato una forte attrazione per il baseball, il “passatempo nazionale” degli americani, un vero e proprio stile di vita, un fatto culturale, nonché una metafora dell’esistenza stessa. Da tifoso Mets, d’altronde, mi sento un po’ uno del Queens e sono felice di alloggiare in questo borough che conta oltre due milioni di abitanti e nel quale, a breve distanza dall’aeroporto LaGuardia, sorge lo stadio del club blu-arancio.

Sogni metropolitani

Non è soltanto lo sport, però, ad avermi condotto fin qui. E’ più qualcosa che ha a che fare con i sogni, le aspirazioni, la voglia di altro. Avevo bisogno di cambiare aria, anche se per pochi giorni. Non è un segreto che stia cercando una migliore opportunità professionale, rispetto al mio attuale lavoro da direttore di un magazine di provincia senza reali prospettive. E, in conseguenza di ciò, mi trovo in un periodo delicato della mia vita, a un’età non più verdissima, ma nemmeno tale da rassegnarmi a dover fare per forza qualcosa che non mi piace.

Per quanto non sia impresa facile, né aspiri certo a lavorare a New York, in futuro vorrei restare nel mondo del giornalismo e della comunicazione, ma a un livello più alto e in un contesto più importante rispetto all’esperienza fatta finora. Coltivo tuttora il sogno di fare il giornalista sportivo.

Al di là di questo, desidero in ogni caso riappropriarmi della mia professione da giornalista, seguire le cose, abituarmi al viaggio, recarmi di persona sui posti, ritrovare lo spirito di quando ho mosso i primi passi. Passare una settimana qui mi ha aiutato in tutto ciò.

Amo la realtà urbana e metropolitana, è parte di me, con il suo continuo movimento, la grande pluralità di persone, luoghi, suoni, colori, stili. Del resto, l’habitat naturale del giornalista è proprio la città, il luogo dove si inseguono i sogni e si vivono le speranze. Così, fosse anche solo per sognare un po’, ho deciso di tornare a New York. When in troubles, go big: lo disse proprio un giornalista americano, Ben Smith. Quando sei in difficoltà, punta in alto.

Ho sentito dire che la gente di qui ha quasi un’ossessione per le previsioni meteo, al contrario di me che cerco, invece, di consultarle il meno possibile. Ma dopo il freddo del primo giorno, dà sollievo veder annunciare dagli schermi tv l’arrivo di alcuni giorni primaverili, nonostante qui i ribaltoni climatici sembrino essere la norma.

La sera precedente ho avuto modo di fare una rapida sortita a Manhattan, giusto per riassaporare il caos ordinato di Times Square, nutrendo la speranza di un tempo migliore durante la mia permanenza. Hope, proprio come la scultura rossa di Robert Indiana posizionata all’angolo tra 53rd Street e 7th Avenue.

Speranza esaudita già al mattino seguente, quando, dissoltasi una fitta nebbia, le temperature salgono fino ai confortevoli venti gradi di un preludio estivo. Scendo in strada e dopo pochi metri sono già alla fermata 21st Street-Queensbridge.

Il quartiere del mio hotel è Dutch Kills, ma proprio al di là della strada principale si estendono le case popolari di Queensbridge. Edifici abbastanza bassi tutti uguali in mattoncini bruni sorvegliano vie un tempo non proprio raccomandabili. Qui è cresciuto Ron Artest, l’ex giocatore NBA che, nonostante abbia vinto un titolo con i Los Angeles Lakers, è ricordato per la più grossa rissa mai scatenata in una partita, ai tempi in cui giocava a Indianapolis, nota come Malice at the Palace: 19 novembre 2004, Palace of Auburn Hills, Detroit Pistons-Indiana Pacers, su YouTube c’è tutto.

Artest, che a un certo punto della sua vita ha cambiato ufficialmente il suo nome in Metta World Peace, è stato un giocatore “matto”, con seri problemi di autocontrollo, ma anche dal grande cuore e legatissimo al suo luogo d’origine, tanto da scegliere il numero di maglia 93 nel periodo trascorso ai Sacramento Kings e il 96 agli Houston Rockets proprio perché la grafica di quelle cifre gli ricordava QB, Queensbridge. Un posto dove Ron/Metta torna regolarmente come un abitante qualsiasi, prendendo la Subway e scendendo alla suddetta fermata lungo la linea F, i cui ambienti replicano i mattoncini rossicci dei projects, termine con cui negli USA si indicano i complessi di edilizia residenziale pubblica.

Cercando su Google qualche informazione su Queensbridge, un articolo mi informa che nell’ultimo anno neppure una sparatoria si è verificata qui. Confortante.

Memoria e immensità

Scendo a Herald Square. Due passi verso ovest e sono alla Penn Station, da cui la Subway linea 1 mi conduce al 9/11 Memorial, giù a Lower Manhattan, nel distretto finanziario. L’atmosfera creata dal continuo scorrere dell’acqua lungo le pareti delle due grandi fontane quadrate, realizzate in corrispondenza dei basamenti delle Twin Towers, è davvero particolare. Un luogo di pace e riflessione nel cuore di New York: quell’acqua che scende senza mai fermarsi sembra voler ripetere che la vita va avanti, ma che la memoria di ciò che è accaduto non ci abbandonerà mai.

La sacralità del luogo è confermata e amplificata dagli ambienti interni del museo, laddove c’erano le fondamenta delle torri gemelle. Luci basse, un raccolto silenzio che pervade ogni sala, sembra quasi di trovarsi in chiesa.

È incredibile quanto quella tragica giornata abbia segnato le vite di questa città, dell’intera nazione e forse di tutto il mondo. Lo capisci subito guardando le foto dei quasi tremila volti che persero il sorriso nell’inferno del World Trade Center, persone di ogni provenienza, etnia e cultura. Osservi i loro effetti personali recuperati ed esposti nelle teche, i mezzi di soccorso a loro volta colpiti e sventrati, le travi in acciaio orrendamente deformate, la straziante timeline che ricostruisce minuto per minuto ciò che successe a partire dalle ore 8.46 di quel mattino di fine estate.

No day shall erase you from the memory of time, nessun giorno vi cancellerà dalla memoria del tempo: il verso dell’Eneide di Virgilio campeggia sulla parete dedicata a coloro a cui è stato impossibile dare sepoltura. Il museo dell’11 settembre è una dimostrazione di come gli statunitensi sappiano tirare una linea e ricominciare da capo, senza però perdere il ricordo di ciò che è stato, riuscendo anzi a raccontarla magistralmente e traendone opportunità di lavoro, di costruire qualcosa. Non venite a dirmi che gli americani non hanno cultura, storia, rispetto del passato: dopo aver visitato un museo del genere, ne esci con la convinzione che gli Stati Uniti sanno conservare e valorizzare al massimo ciò che hanno, antico o moderno che sia.

Che te ne fai di un duomo rinascimentale, di una torre medioevale, di un’area archeologica, se poi li tieni da schifo e non sai far funzionare neppure una biglietteria?

Mi soffermo su una mostra temporanea, consona al filo conduttore del mio viaggio a New York: Comeback Season. Sports after 9/11. Come lo sport ha reagito agli attentati. Divise di gioco, palle da baseball, caschetti da football e altri memorabilia degli eventi sportivi che si tennero negli immediati, pesanti giorni dopo la tragedia. Lo sport ha sempre avuto un ruolo centrale nella società americana e anche in questo caso non fa eccezione.

È pura commozione il video che narra il fuoricampo di Mike Piazza nella partita di baseball tra New York Mets e Atlanta Braves. Fu il primo appuntamento sportivo in città dopo l’11 settembre, nell’allora Shea Stadium pieno all’inverosimile e carico di cordoglio e lacrime, con tanto di giocatori che scesero in campo indossando i berretti dei vigili del fuoco e i caschetti della polizia in omaggio ai soccorritori, diversi dei quali trovarono la morte a Ground Zero.

All’ottavo inning i Mets erano in svantaggio. Ma quando Piazza, storico ricevitore italo-americano, spedì la pallina sulle tribune regalando la vittoria ai suoi Mets, la folla finora triste e silenziosa esplose in un liberatorio grido di speranza, tra esultanze sfrenate e pianti di gioia, come se la squadra avesse vinto il titolo. Carol Gies, vedova di un pompiere travolto dal crollo di una delle due torri, disse che grazie a quell’home run ha potuto rivedere, dopo giorni, un sorriso sul volto dei suoi figli. Il baseball aveva restituito speranza a una città intera: lo sport non sarebbe tale, se non fosse capace di queste cose.

Esco fuori. Anche l’area del World Trade Center, completamente riprogettata dopo il disastro, dà l’idea di come qui non si perda troppo tempo quando c’è da costruire o ristrutturare qualcosa e il raffronto con i nostri cantieri infiniti, o mai partiti, è fin troppo semplice. A completare la zona manca solo il Performing Arts Center, che sorgerà accanto all’Oculus, il candido terminal ferroviario e centro commerciale firmato da Santiago Calatrava, bellissimo anche se forse un po’ asettico.

Se nell’ambiente intimo e raccolto del 9/11 Memorial l’aspetto “americani maestri indiscussi del marketing” passa leggermente in secondo piano, è nel grattacielo di Daniel Libeskind, noto come Freedom Tower ma il cui nome ufficiale è One World Trade Center, che emerge in tutta la sua potenza: la visita all’Observatory, il punto più alto dell’intera New York, ha un biglietto salato e cercano di venderti qualcosa a ogni passo, per poi farti ammirare un panorama pazzesco, ma da dietro un vetro.

In ogni caso, contemplare tutta New York dall’alto ti pone davanti a una sensazione di immensità. Avverti che ogni singola finestra, ogni persona che cammina, ogni auto che sfreccia, ogni ascensore che va su e giù, ogni porta della Subway che si apre e si chiude, ogni semaforo che diventa rosso o verde, ogni parola captata nel frastuono, fa parte di un tutto, caotico e al tempo stesso armonico, sensato, completo. Come quando si passa da Times Square a ogni ora: un flusso continuo di persone e mezzi – a sua volta rinforzato dalle immagini in perenne movimento sui megaschermi – in cui ognuno compie il suo tragitto senza scontrarsi con gli altri.

Di fronte all’altezza dei grattacieli, alla complessità dei luoghi di una metropoli del genere, mi viene spesso da pensare a tutto ciò che in superficie non si vede. Persone e strutture senza le quali non potremmo vivere questa meraviglia. Basta prendere ad esempio un grattacielo qualsiasi, che sia l’Empire, il Chrysler, il MetLife, il Rockefeller: pensate a quanti tra elettricisti, idraulici, ascensoristi, installatori, inservienti, cuochi, uscieri, addetti alle pulizie, camerieri, guardie giurate, imbianchini, muratori mandano avanti quella che è una vera e propria città verticale. Pensate quindi alla “città invisibile” fatta di cavi, tubature, condotti, linee telefoniche, fognature, prese d’aria. E poi moltiplicate tutto per qualche centinaio.

Playgrounds of New York

Dopo un veloce pranzo a base di bagel farciti su una panchina di un soleggiato Battery Park, con lo skyline del New Jersey a far da sfondo oltre il fiume Hudson, dedico il pomeriggio a una delle mie mete prefissate: i playground, per scoprire la vera anima della città, dove batte forte il cuore del basket di strada.

Ce ne sono centinaia, in tutti i quartieri. Come guida ho utilizzato il libro Playground in New York di Daniele Vecchi, uscito una decina d’anni fa, un giornalista e musicista che viveva da queste parti e scriveva su American Superbasket, in cui racconta in modo divertente e coinvolgente le sue esperienze dirette nello streetball.

Ero già stato al campetto più famoso, il Rucker Park, a North Harlem, quasi nel Bronx, anche se non mi aveva entusiasmato più di tanto. Una grande storia, è vero. Altrettanto suggestivi i palazzoni popolari delle Polo Ground Towers, sorti negli anni ’60 sull’area del vecchio stadio di baseball, che vigilano dall’alto. Tuttavia il playground, frequentato nel corso dei decenni da svariate stelle NBA, è diventato parecchio “commerciale”, con banner della Nike ovunque, canestri moderni e fondo colorato di azzurro e giallo, elementi che addolciscono parecchio l’atmosfera street.

Quindi stavolta ho virato su altri, a partire da quello noto come The Cage (“la gabbia”) in West 4th Street, nel cuore di Manhattan a pochi metri dalla zona universitaria di Washington Square. Uno dei più frequentati, nonostante le ridotte dimensioni del rettangolo di gioco. Come in molti altri parchi, c’è anche un campetto adiacente dove si pratica uno sport che ho visto soltanto qui e che si chiama wallball (letteralmente, “pallamuro”): una specie di squash senza racchette, in cui la pallina viene colpita con le mani. Torniamo al basket.

Dicono che oggi, al pari di tante altre cose, anche il livello e la frequentazione dei playground newyorchesi siano diminuiti, alleggeriti, svaniti, forse parallelamente all’aumento della qualità della vita e della sicurezza in molti quartieri, dove tanti ragazzi non vedrebbero più nella pallacanestro di strada una ragione di vita, una via d’uscita dalle angustie di una spinosa esistenza. Sarebbe quindi tramontata l’epoca delle leggende del basket di strada, personaggi circondati da un’aura mitologica le cui gesta, il più delle volte, erano tramandate oralmente come gli antichi poemi greci. Storie non solo sportive ma soprattutto umane, spesso maledette, che ho potuto conoscere leggendo un altro gran bel libro, Lost Souls di Christian Giordano.

Assistere per qualche minuto alle partitelle di The Cage, tuttavia, mi rivela che alcuni caratteri fondamentali del basket di strada non scompariranno mai, ma continueranno a splendere forti come questo sole caldo di primavera, diametralmente opposto al freddo di meno di ventiquattr’ore prima, che fa brillare le gocce di sudore sulla pelle e sui muscoli dei ballers. Un bel preludio dell’ebollizione cestistica che ogni estate vive New York, tra tornei veri e propri o miriadi di partitelle organizzate sul momento, dal mattino fino al tardo calar del sole.

Al di là del livello tecnico non sempre elevato, l’impegno che questi ragazzi mettono sull’asfalto è entusiasmante. Giovani e meno giovani di tutte le etnie, tra afroamericani, bianchi, latinos, asiatici, ebrei con la kippah, insieme a parlare una lingua unica, quella del basket, potente esperanto in grado di abbattere ogni barriera o differenza culturale.

Rilevo che quasi nessuno indossa materiale vistosamente firmato né canotte ufficiali NBA, scorgo anzi una maggioranza di t-shirt anonime e senza pretese, spesso logore e scolorite da migliaia di lavaggi. C’è chi gioca con i jeans o con i cargo shorts, chi persino a torso nudo, chi in tuta o con un berretto, chi con larghe casacche da football o da baseball.

Non contano le apparenze: questa è New York, se vuoi giocare a basket l’unica cosa che serve è l’intensità, non i fronzoli estetici. Si corre, si difende, si fa fallo pur di non concedere un canestro facile, si attacca il ferro, perché sulla strada la dittatura del tiro da tre non è stata ancora instaurata, è tutto ancora genuino, nonostante i frombolieri dall’arco non manchino.

Si gioca a basket, punto. Non ha importanza chi sei o da dove vieni, ma solo quello che sai mettere in campo: difendere duro, bloccare, prenderti un tiro, ubriacare il tuo difensore diretto con un irresistibile crossover. È bello immaginare nugoli di amanti di basket che percorrono in lungo e largo, nei caldi pomeriggi tra asfalto e cemento, una metropoli enorme, unita dalla passione per questo sport, arrivano zainetto in spalla, si cambiano al volo oppure entrano nell’agone già pronti, giocano dando il massimo e poi salutano immergendosi di nuovo nella Subway per rispuntare fuori alla destinazione successiva, in un’altra stazione, in un altro quartiere, in un altro playground.

New York è la città del basket e non si bada più di tanto al fatto che i Knicks abbiano vinto solo due titoli NBA, entrambi ai tempi della presidenza Nixon: lo spirito più puro e verace della pallacanestro della Grande Mela vive su questi rettangoli di vita. Luoghi che la naturale predisposizione al marketing, al design e all’auto-promozione della città ha reso riconoscibili ovunque, quasi un simbolo locale, al pari della Subway, con i tipici tabelloni in ferro bucherellato e la placca verde scuro con il nome e il logo della foglia d’acero del NYC Parks, il dipartimento municipale dei parchi pubblici. Ci sono playground decadenti e altri ben tenuti, ma una cosa è certa: nessuno qui si sognerebbe mai di vandalizzarli, di rompere il ferro dei canestri, perché un gesto simile metterebbe fuori uso un indispensabile luogo di svago e di socializzazione per tantissima gente.

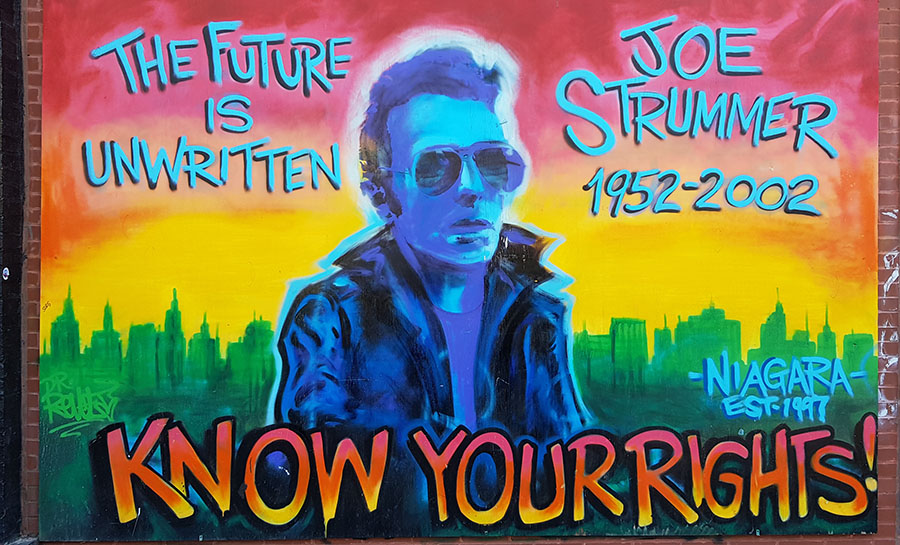

Dopo aver respirato al cento per cento l’atmosfera di The Cage, mi metto a girovagare per New York alla ricerca, volontaria oppure occasionale, di altri playground. La Subway mi porta nel multietnico Lower East Village dove mi imbatto, ad esempio, nel McKinley tra E 4th Street e Avenue A, circondato dalla calda atmosfera di projects in mattoncini rossi; oppure nel Sarah Delano Roosevelt Park sulla E Houston Street, un ambiente con molti alberi, vivace e allegro; o magari Tompkins Square Park, presso cui si trova il murale dedicato a Joe Strummer, con l’iconica affermazione The future is unwritten. Il futuro non è scritto, a maggior ragione a New York, una città in cui vivere è sicuramente duro, ma che sa anche darti ciò che ti meriti.

Su e giù per New York tra basket e Subway

Quel che mi piace di più della Subway, oltre all’innegabile comodità, è la possibilità di cambiare paesaggio in pochi minuti. Passi dagli edifici bassi con la caratteristica, vecchia scala antincendio dell’East Village o di Soho ai grattacieli e agli schermi giganti di Times Square. O viceversa. E dire che un tempo era un ambiente pericoloso, soprattutto di sera, celebrato in un film cult come I guerrieri della notte, che ormai ha quarant’anni. Oggi la metropolitana newyorchese – 24 linee, 472 fermate, circa 6 milioni di utenti giornalieri – è quasi un’attrazione turistica, il cui caratteristico design visivo risale al 1972 quando un italiano, Massimo Vignelli, realizzò una grafica intuitiva che nelle linee generali è ancora quella in uso oggi.

Trascorro la domenica mattina del 7 aprile nel West Side, visitando la nuovissima zona di Hudson Yards e percorrendo verso sud l’intera High Line, tratto di una ferrovia in disuso (la West Side Line), sopraelevata rispetto al piano stradale e trasformata in viale pedonale tra alberi, piante, street art e architetture, che termina al Meatpacking District presso il Whitney Museum, dalla cui terrazza si gode di una bella vista sull’Hudson. Lungo la High Line è evidente un contrasto tra i vecchi edifici, tutti con la tipica cisterna antincendio in legno sul tetto, che resistono alle novità urbanistiche, e le recenti costruzioni, in parte ancora da ultimare, le quali sembrano fagocitare inesorabilmente tutto ciò che c’era prima di essi.

Sceso dalla High Line, mi incammino per il Meatpacking, il quartiere dove un tempo si concentravano gli stabilimenti per la lavorazione della carne, in direzione Greenwich Village, toccando il Corporal A. Seravalli Playground e Jackson Square. Dalla fermata della Subway tra 14th Street e 7th Avenue prendo la linea 1 per salire all’Upper West Side e proseguire il mio tour dei campetti.

Scendo alla 96th Street e percorro verso nord Amsterdam Avenue, per giungere poco dopo all’Happy Warrior Playground. Nell’area si trovano diversi campi da basket.

Uno è al momento utilizzato da un gruppo di bambini agli ordini di un allenatore, mentre in un altro sotto il sole si danno battaglia ragazzi più grandi. Il nome di questo playground è ispirato a una poesia di William Wordsworth, Character of Happy Warrior, che celebra impegno e perseveranza: i tempi cambiano, le epoche passano e altre ne sopraggiungono, ma non c’è posto migliore degli Stati Uniti per parlare di sogni inseguiti, voluti e realizzati, con tenacia e determinazione, valori fondamentali nella storia e nella cultura di questa nazione. E credo che perdere la capacità di sognare e la voglia di inseguire un traguardo sia una cosa molto negativa per chiunque.

La parte del parco in cui si gioca a basket è denominata Goat Courts ed è dedicata al personaggio più conosciuto e amato del basket di strada newyorchese: Earl Manigault, detto Goat, letteralmente “capra” ma anche acronimo di Greatest of all time. I soprannomi, nei playground, sono un segno di eccellenza e rispetto. Scomparso nel 1998 a cinquantatré anni per problemi cardiaci, Goat con il suo luminoso talento e una pazzesca elevazione che gli consentiva di compensare la bassa statura, è stato una promessa del basket negli anni ‘60, una leggenda dei playground la cui fama, in un’era senza internet né smartphone, si era spinta dal Bronx a Coney Island, prima che la sua vita venisse devastata dalla droga. Dopo aver scontato condanne in carcere e una volta disintossicatosi, ottenne dai boss della zona, allora parecchio malfamata, un certo tipo di protezione per poter utilizzare liberamente un campetto, questo campetto, al fine di togliere i ragazzi dalla strada e organizzare un torneo diventato nel corso degli anni sempre più prestigioso. La storia di Goat è ben narrata in un film del 1996, Rebound, con Don Cheadle nei panni del protagonista e un giovanissimo Kevin Garnett che interpreta Wilt Chamberlain.

Qualche metro più avanti trovo il Frederick Douglass Playground. Il campo è quasi del tutto libero, c’è un ragazzo che sta giocando da solo e nessun altro. Io sono sei anni che non tocco un pallone, ma stavolta il richiamo è fortissimo e gli chiedo se mi fa fare qualche tiro. I primi sono degli inguardabili air ball di cui mi vergogno assai, ma una volta prese le misure al canestro infilo qualche “ciuffo”. Per me può bastare, mi sento realizzato: pur non essendo assolutamente in condizione di affrontare una partita, posso dire di aver fatto alcuni canestri in un playground di New York City! Poi, dopo aver camminato fino a North Central Park e toccato Harlem all’inizio del Malcolm X Boulevard, la Subway mi riporta a Midtown Manhattan: è tempo di NBA!

The World’s Most Famous Arena

Welcome to the World’s Most Famous Arena: il classico esordio dello speaker del Madison Square Garden non manca mai di sottolineare come qui ci troviamo nel cuore della capitale del mondo, nel vero senso della parola. Il palazzo, che ha cinquant’anni ma è tiratissimo a lucido, si trova praticamente sopra i treni della Pennsylvania Station, una delle due stazioni principali di New York (l’altra è Grand Central) e fa un certo effetto pensare che mentre si gioca a basket o a hockey o c’è un concerto, qualche piano sotto scorrono i convogli della metropolitana, dell’Amtrak o delle linee suburbane, su cui milioni di persone tornano a casa, si spostano, vanno a lavoro, a divertirsi o per i fatti loro.

Questa è la città più città che ci sia, la metropoli per antonomasia, e sa di esserlo. Come avevo avuto già modo di constatare dall’alto della Freedom Tower, è un enorme ingranaggio, per dirla con Murakami “un confuso agglomerato, composto da tanti organi avvinghiati l’uno all’altro. Un’infinità di arterie si protendono fino alle estremità di un corpo inafferrabile” fatto di hotel, uffici, negozi, appartamenti, strade, ponti, stadi, auto, bus, taxi, metropolitana, treni, battelli, elicotteri, aerei, gente, movimento, frastuono, asfalto, cemento, acciaio, vetro, voci, lingue, cielo, acqua, odori, vento, caldo, freddo.

La partita a cui assisto è New York Knicks-Washington Wizards, la penultima della regular season per la squadra di casa. È presto e nell’atrio non c’è quasi nessuno.

Agli eventi sportivi, in generale, mi piace arrivare in largo anticipo, osservare le fasi preparatorie, entrare nel palazzo ancora vuoto e vederlo riempire pian piano, in una sorta di time-lapse a velocità reale. Un’abitudine che ha anche Flavio Tranquillo e che, se facessi il suo lavoro, manterrei indubbiamente pure io. Come un amico una volta mi ha detto, praticamente vado ad aprire lo stadio. A maggior ragione in questa occasione: il mio esordio NBA dal vivo. Fuori dal Madison, su uno schermo pubblicitario in cui girano in loop delle immagini Nike, passa anche quella di LeBron James accompagnata dalla frase It’s only a crazy dream until you do it: sarò ingenuo, ma queste cose mi motivano a mille.

Gli addetti del Garden aprono le porte al pubblico un’ora prima della palla a due. Il fatidico “bip” sul codice a barre del mio biglietto mi dà il via libera alla realizzazione di questo piccolo, grande sogno che mi portavo dentro fin da ragazzino e, dopo aver percorso infinite scale mobili, finalmente un’arena NBA, e che arena, si spalanca di fronte a me. Il palazzo in cui Willis Reed nel 1970, giocando su una gamba sola, diede il la al primo titolo dei Knicks segnando i primi due canestri di gara 7 delle Finals. Oppure dove John Starks nei playoff 1993 affondò una schiacciata passata alla storia come “The Dunk”. O ancora dove Bernard King il 25 dicembre 1984 segnò 60 punti in quello che rimase negli annali come il “Natale di New York”.

L’ambiente è composto e bellissimo, forse un po’ freddino, anche quando la gente comincia ad arrivare e l’attività sul parquet e ai suoi bordi si fa sempre più frenetica. Sarà che i Knicks sono da anni una squadra perdente – finiranno la stagione con il peggior record NBA – e l’entusiasmo è quello che è, tanto che sulle tribune è pieno di turisti, ma qui lo sport è un business e si fa sempre tutto a dovere.

Una partita che ormai non conta più nulla, come quella tra Knicks e Wizards fuori dalla corsa playoff da tempo immemore, può avere ancora un minimo di fascino? La risposta è yes, of course. E non solo un minimo. Perché è proprio nel garbage time della stagione che i veri appassionati, distolta la mente dall’attenzione per il risultato, notano e apprezzano tutti quei particolari che rendono la NBA la lega più attraente del mondo. La routine delle partite tra chi non ha più nulla da chiedere alla stagione, mostra in realtà molti dettagli su come funzionano le cose qui.

Come quel sottile e a volte indefinito equilibrio, pur necessario, tra il clima da ultimo giorno di scuola e il the show must go on, perché resti ben chiaro che si parla sia di professionisti pagati fior di dollari per giocare almeno 82 partite in poco meno di sei mesi (no, non sono troppe), sia di un evento sportivo e di intrattenimento che muove cospicui denari a serata. Insomma, in NBA non si vedranno mai, come magari siamo abituati in Italia, club in smobilitazione anzitempo o gente che tira remi in barca, ma ciascuna componente dell’organizzazione, dai giocatori all’ultimo degli inservienti, eseguirà il proprio dovere fino a quando non sarà spenta l’ultima luce. Non importa se ci si è appena giocati il titolo oppure se la squadra è arrivata all’ultimo posto.

Dopo la consuetudine dell’inno nazionale intonato a cappella da un cantante o da altri personaggi, si è pronti per iniziare. Della partita non c’è molto da dire. Essendo due squadre in ricostruzione, l’obiettivo non è vincere ma far giocare e valorizzare i giocatori “futuribili” o che possono avere incidenza sul prossimo mercato.

Washington conduce per larghi tratti, ma nelle fasi finali lascia programmaticamente in panchina la sua star Bradley Beal per dare spazio ad altri, così i Knicks rimontano e vincono con una tripla decisiva del croato Mario Hezonja, MVP dell’incontro con 31 punti. La partita in ogni caso è gradevole, con il pubblico si scalda nelle fasi decisive del quarto periodo. Apprezzo buone giocate di Dennis Smith Jr. e Mitchell Robinson per New York, di Tomas Satoransky, Thomas Bryant e Jeff Green per Washington.

Dicevo dell’organizzazione che sovrintende a una partita NBA: mi colpisce la gran quantità di persone che bazzica attorno al parquet fino a pochissimi istanti prima dell’inizio e in occasione di ogni time out. Cheerleader, giornalisti, cameraman, fotografi, addetti vari, persone coinvolte nelle esibizioni previste durante le pause della gara. Una folla che però, quando è il momento, si dilegua all’istante per lasciar spazio alle squadre. Noto una donna in tailleur che non sta ferma un attimo, corre di qua e di là, dà indicazioni di continuo, sembra molto stressata e probabilmente lo è: intuisco che è una sorta di “maestro di sala” che deve regolare tutte le fasi della serata secondo la scaletta prevista, smistare, accogliere, far entrare e uscire le persone dal campo, in particolare quelle che devono esibirsi. Decisamente non la invidio.

L’accuratezza dei video di ogni tipo che passano sul jumbotron, lo schermo gigante che incombe sull’arena dall’alto, dalla clip celebrativa al puro entertainment, danno ulteriore conferma dell’attenzione ai dettagli organizzativi, considerando che tutto l’ambaradan viene messo in moto quasi ogni sera.

Occhio, però, a non considerare tutto questo esclusivamente un business. Le franchigie NBA rivestono un ruolo importante per la comunità, e non è una frase fatta: prima, durante e dopo l’incontro, nelle pause si susseguono saggi di bambini delle scuole, consegna di assegni solidali a realtà locali attive nel volontariato, addirittura una partitella tra poliziotti e vigili del fuoco, due istituzioni-simbolo di New York. Tanto per non dimenticare che questa è l’America e che le difficoltà sociali sono all’ordine del giorno. E se a un ragazzino non gli trovi qualcosa di positivo da fare, che sia sport o altre attività, la sua vita molto probabilmente ci metterà poco a deragliare.

Ultima considerazione, che gli appassionati NBA comunque già conoscono: durante la partita, il dj dell’arena mette su continuamente motivetti musicali anche nel bel mezzo di un’azione di gioco importante. In Europa, dove gli isterici allenatori già vanno in ansia se la musica tarda per qualche secondo a essere stoppata al termine di un time out, sarebbe impossibile…

Pellegrinaggi a Manhattan

Dedico il giorno seguente, un lunedì 8 aprile caratterizzato da calde folate di vento che non so da dove siano spuntate fuori, a un sano girovagare per Manhattan.

La Subway mi lascia a Grand Central Terminal, dove il continuo viavai è esso stesso un’attrazione: al passo svelto dei pendolari si contrappone la staticità dei turisti intenti a scattare foto e selfie nell’atrio principale, il maestoso Main Concourse, su cui vigila una grande bandiera a stelle e strisce e al centro del quale l’orologio a quattro facce è un eterno punto di riferimento per chiunque transiti da qui.

L’area intorno alla stazione, dominata dallo stupendo Chrysler Building con la sua cuspide d’acciaio e dal massiccio MetLife Building, è particolarmente caotica in relazione alla ristrettezza delle vie che la circondano, anche a causa della presenza del cantiere di un nascituro grattacielo, l’One Vanderbilt. Ripensando al Chrysler, così come all’Empire State Building, mi sorprendo ogni volta nel pensare che questi colossi venivano tirati su già negli anni ’20, quasi un secolo fa.

Cerco una zona più tranquilla e mi dirigo verso l’East Side fino alla sede delle Nazioni Unite, il Palazzo di Vetro, davanti al quale la serie delle bandiere di tutto il mondo mi riporta a quando ero un ragazzino super-appassionato di geografia che se le era imparate tutte. E così mi soffermo un po’, divertendomi di nuovo a indovinarle quante più possibile!

Rientro verso il cuore di Manhattan per una puntata di shopping all’NBA Store sulla 5th Avenue e quindi continuo ad attraversare la griglia di strade fino a Port Authority, il gigantesco terminal dei bus, davanti al quale si erge in tutta la sua bellezza il grattacielo del New York Times, l’elegante costruzione progettata da Renzo Piano sulla 8th Avenue. Per chi come me è giornalista e ama il giornalismo, passare e fermarsi anche solo dieci minuti davanti a questo grattacielo, la cui architettura è ispirata alla trasparenza, è un pellegrinaggio d’obbligo. Mi hanno sempre affascinato le redazioni dei grandi giornali statunitensi, anche grazie a film come Il caso Spotlight, solo per dirne uno dei più recenti.

In una mite e godibilissima serata, in cui tra l’altro si gioca la finale di basket NCAA tra Virginia e Texas Tech (vincerà la prima), mi concedo un giro dalle parti di Columbus Circle, sotto la maestosità del Time Warner Center, spingendomi poi nuovamente nel West Side passando presso la Fordham University e il Lincoln Center e scoprendo un’interessante zona con grattacieli residenziali che si estende poco più a nord di Hell’s Kitchen, il quartiere del film Sleepers e di Sylvester Stallone, un tempo malfamato ma interessato dagli anni ’90 da una marcata gentrificazione.

Hell’s Kitchen che attraverserò nuovamente nella grigia mattina del giorno successivo, di nuovo al freddo in questa altalena meteorologica di inizio aprile, per andare a visitare l’Intrepid Sea, Air and Space Museum. Ormeggiata al pier 86 sull’Hudson, la USS Intrepid è una portaerei del 1943 ormai dismessa e allestita come museo. Questa nave, impegnata nel Pacifico durante la seconda guerra mondiale, resistette a un attacco dei kamikaze giapponesi e ha svolto un ruolo importante durante la guerra fredda. Sul ponte sono sistemati aerei militari di ogni epoca e, in un apposito, gigantesco padiglione, è esposto lo Shuttle Enterprise: ammirare dal vivo qualcosa con il cui modellino giocavi da piccolo è un’emozione fantastica. Si può visitare anche un sommergibile degli anni ’60, il Growler. Nonostante non sia un fanatico del mondo militare, film come Top Gun o periodi storici come la guerra fredda mi hanno sempre attratto.

Let’s go Mets!

Nel pomeriggio torno nel Queens: i New York Mets mi aspettano al Citi Field!

La giornata continua a essere decisamente fredda e umida, non si vede uno spiraglio di cielo azzurro e tutta la città è avvolta da una condensa che penetra nelle ossa. A Queensboro Plaza prendo la Subway linea 7 viola che attraversa allo scoperto il Queens fino a Flushing, toccando i quartieri di Sunnyside, Elmhurst, Jackson Heights, Woodside, North Corona, una sequela di periferie almeno in apparenza piuttosto desolate e sicuramente sconfinate, considerando che Long Island continua per chilometri e chilometri anche dopo Flushing.

Prima di scendere alla fermata Mets-Willets Point, dai finestrini compare sulla destra la scultura in acciaio dell’Unisphere, un mappamondo metallico realizzato per l’Expo del 1964 e quindi l’enorme cupola bianca dell’Artur Ashe Stadium, l’impianto dove si gioca lo US Open di tennis. Il Citi Field, anch’esso dominante il paesaggio in una zona priva di altri edifici, si trova dirimpetto ed è stato inaugurato nel 2009 accanto al luogo dove sorgeva dagli anni ’60 lo Shea Stadium, oggi demolito, teatro degli unici due titoli MLB vinti dai Mets, nel 1969 e 1986.

Sarà che nel calcio tifo Inter, che è una specie di seconda squadra della città di Milano ed è abituata a lunghi periodi di digiuno da vittorie, ma innamorarsi dei Mets è stato facile. D’altronde sono rivali degli Yankees (e contestualmente amici dei Boston Red Sox), la squadra arrogante e blasonata di New York, una sorta di “Juve del baseball”. In realtà questa passione per gli orange&blue nacque da una burla: ai tempi del liceo, un amico bravo al computer si divertiva a fare fotomontaggi mettendo la faccia mia e dei miei amici su immagini di ogni tipo; così una volta mi ritrovai su una figurina di un chissà quale giocatore dei Mets. Anni dopo, quando mi avvicinai al baseball, volevo scegliermi una “squadra del cuore”: così mi ricordai di quell’episodio. E non me ne pento affatto, a maggior ragione dopo aver scoperto addirittura una community italiana di fan dei Mets molto attiva su Facebook.

La mia prima volta al Citi Field è stata due anni fa, era estate e c’erano 40 mila spettatori. Fu una festa, con vittoria con home run di Wilmer Flores all’ultimo inning coronamento di una rimonta da 0-5 a 6-5 sugli Oakland Athletics. Questa volta, ospiti i Minnesota Twins, l’atmosfera è un po’ diversa: freddo, pochi spettatori, molti dei quali rintanati nelle lounge interne. Degli aerei in decollo dal vicino aeroporto LaGuardia si ode soltanto il rombo dietro le nuvole basse.

La presenza di ampie sale al coperto, dove si può mangiare, bere o semplicemente stravaccarsi sui divani a guardare la partita sugli schermi se di fuori il clima fosse proibitivo, fa comprendere come qui il baseball sia un momento di socializzazione, un passatempo in cui ogni tanto dare un’occhiata a cosa succede in campo. La stagione è lunghissima, 162 partite, e quindi soprattutto nei primi giorni una vittoria o una sconfitta in più o in meno ha un’incidenza molto relativa. La natura lenta e piena di pause del gioco del baseball favorisce ulteriormente tutto ciò e dà modo agli osservatori esterni come me di scrutare tutto ciò che gira intorno a una partita. Ad esempio, la pioggerella – che a un certo punto rischia di far rinviare l’incontro – mi fa notare tutte le operazioni di copertura e scopertura del campo con i teloni protettivi: una squadra di addetti si muove all’unisono tirando il telone, mentre un’altra si adopera nella pulizia e nel livellamento della terra rossa del diamante e nel disegnare le linee bianche.

Il lanciatore partente dei Mets, Jacob DeGrom, è uno dei migliori al mondo ma stasera gioca male. Ci sono svariati fuoricampo e tutto sommato la partita è divertente. Però i Twins vincono 8-14, nonostante un sussulto dei Mets nell’ultimo inning che fa credere a una clamorosa rimonta, perché nel baseball non c’è cronometro e il risultato non è mai al sicuro. Ma non è serata. Al termine, a stadio pressoché deserto e orologio ben oltre le 23, mi avvio rapido verso la Subway dove un espresso mi riconduce in hotel in breve tempo, attraversando l’immensità della periferia di New York avvolta dalla fredda notte.

Il regalo di Brooklyn

Prima di tornare a casa, ho ancora un appuntamento sportivo da onorare.

Un’affollato treno della Subway linea D valica l’East River passando sul Manhattan Bridge e mi regala, dai finestrini un po’ opachi, una gran veduta del più gettonato Brooklyn Bridge e di uno skyline che non ti annoia mai e di cui è divertente scoprire le diverse angolazioni. È tardo pomeriggio, il cielo è sereno e c’è una forte e limpida luce che prepara il terreno a una spettacolare golden hour. Scendo su Atlantic Avenue, esattamente di fronte all’ingresso principale del Barclays Center, la sfavillante arena dei Brooklyn Nets dove ho scelto di vedere la mia seconda e ultima partita NBA di questo viaggio.

È l’ultima di regular season, per cui l’organizzazione dei Nets ha preparato la Fan Appreciation Night, una sorta di “serata dei tifosi” con gadget in omaggio, giochi a premi e intrattenimenti vari in misura maggiore del solito. Il motivo “non ufficiale” per cui si tratta di una notte speciale è in realtà un altro: gli avversari sono i Miami Heat, che pochi giorni prima hanno perso l’ultimo treno per qualificarsi ai playoff. Così questa del 10 aprile 2019 si è trasformata nell’ultima partita in carriera di Dwyane Wade.

Nonostante l’entusiasmo a Brooklyn sia piuttosto acceso grazie all’ottima stagione dei Nets, risaliti in pochi anni dai bassifondi della lega a una meritata qualificazione ai playoff e che incarnano i tipici crismi della squadra in crescita circondata da un ambiente estremamente positivo, la percentuale di appassionati che vestono la canotta numero 3 di Wade – una delle canotte: Heat, nazionale USA, Marquette University – è considerevole.

Quindi, sono fortunato: assisterò alla gara d’addio di uno dei grandi della NBA del nuovo millennio, che tra l’altro ha la mia stessa età. Campione con gli Heat nel 2006, anno in cui fu protagonista di un’incredibile rimonta sui Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki (anche lui ha detto basta al termine di questa stagione), si è ripetuto nel 2012 e nel 2013 al fianco di LeBron James e Chris Bosh. Come già aveva fatto Kobe Bryant, anche D-Wade ha annunciato l’addio a inizio stagione, trasformandola così in un emozionante farewell tour durante in quale, in ogni arena, ha ricevuto i dovuti omaggi di avversari e pubblico. Ciò rende l’idea del rispetto e degli onori che in America vengono tributati a chi ha dato tutto se stesso a uno sport ed è riuscito a costruirsi il proprio successo con merito e lavoro duro, partendo da una situazione personale difficile – Wade proviene da una delle zone più pericolose di Chicago – e lasciando una profonda legacy.

Un po’ per l’alone positivo che circonda i Nets, un po’ per l’imperdibile appuntamento con l’ultima apparizione di Wade, a Brooklyn trovo così una realtà molto più vivace rispetto a quanto vissuto al Madison Square Garden. Anche l’ambiente mi sembra molto meno formale di Manhattan. Sono in fila a uno degli ingressi principali, in base a quanto indicato sul mio biglietto. A un certo punto arriva un addetto dei Nets, afroamericano, giovane, sorridente e con un gran vocione, che prima scherza con i presenti urlando “Chi ha la maglia di Wade è pregato di tornare subito a Miami!” e poi prende un nutrito gruppo di presenti, tra cui il sottoscritto, e ci fa entrare da un ingresso secondario per snellire le operazioni di ingresso.

Una volta nel Barclays, è come trovarsi in un padiglione delle meraviglie. L’arena è nuova, ha solo sei anni, ed è assolutamente cool, tecnologica, immensa. Nel progettare la loro immagine, i Brooklyn Nets hanno puntato su un design minimal ed elegante, sfruttando al meglio tutte le potenzialità dei “non colori” bianco, nero e grigio, aggiungendo come tocco di classe un parquet a spina di pesce.

Notorius B.I.G., gloria di Brooklyn, sparato a palla definisce un ambiente molto black e glamour, così come la campagna pubblicitaria per i playoff, Next Stop Playoffs con la grafica che riprende quella della Subway, è l’ennesimo segno di un livello di marketing assolutamente superiore.

Dal mio posto, abbastanza vicino al campo, vedo in alto appesi al soffitto gli stendardi con i numeri ritirati, tra cui il 3 di Drazen Petrovic, il 32 di Julius Erving e il 5 di Jason Kidd, tutti Nets in diverse epoche, tutti campioni che, parlando di legacy, hanno qualcosa da dire. Sul lato opposto scorrono quelli dei New York Islanders, squadra di hockey che gioca qui, perché spesso le arene sono strutturate per ospitare, in maniera intercambiabile, sia il parquet sia il ghiaccio.

La serata, più che una partita di basket, è un vero e proprio show con tanto di presentatrice, Ally Love. Il claim #WeGoBig adottato dai Nets si sposa benissimo alle mie ambizioni personali. Anche questa sera sono in largo anticipo, così assisto a tutte le fasi preparatorie: riscaldamento, presentazione delle squadre, inno nazionale.

Il tuffo al cuore arriva pochi istanti prima della palla a due, quando sento un brusio provenire dalla mia sinistra. Verso le prime file c’è un po’ di trambusto e poi, l’apparizione. Un signore dal fisico statuario, con un cappello da baseball verde calato sugli occhi e una giacca beige si accinge a prendere posto. Ha intorno a sé un cordone di guardie del corpo che neanche il presidente. È lui. LeBron. LeBron James.

Giuro, mi era del tutto sfuggita la plausibile idea che potesse presenziare all’ultima partita del suo amico Wade. Non ci avevo proprio pensato, e non credo di essere stato il solo. Accanto a lui c’è un ragazzone in tuta grigia e giaccone blu: all’inizio non ci faccio caso, poi mi accorgo che è Carmelo Anthony. E lì vicino, uno più basso con la barba: porca miseria, ma quello è Chris Paul! Gli amici storici di Dwyane Wade, che insieme a lui hanno segnato gli ultimi quindici anni di NBA, non hanno voluto perdersi per niente al mondo la sua ultima partita.

Il leader degli Heat onora l’impegno mettendo a segno un’osannata tripla doppia – 25 punti, 11 rimbalzi, 10 assist – mentre i Nets trascinati da D’Angelo Russell vincono agevolmente l’incontro, prima del bagno di folla finale riservato a Wade.

Le emozioni più belle sono quelle che vanno oltre ogni tua aspettativa. La serata a Brooklyn è stata come un regalo, per me. Saluto il Barclays Center mentre va svuotandosi, promettendo a me stesso che cercherò di fare in modo, ora più che mai, che il basket e in generale lo sport possano diventare davvero la mia vita.

Arrivederci, Grande Mela!

Questo racconto è già lungo, ma non importa. Ho voluto tirar fuori ogni mia emozione e fissare quanti più ricordi possibile, senza limiti di spazio o di battute. Dar sfogo alla mia voglia di scrivere.

Potrei stare qui ore e ore a raccontare gli infiniti input che New York è in grado di offrire. Credo che sia qualcosa di incommensurabile. Potrei descrivere il fascino vintage dell’insegna al neon di Radio City Music Hall. O del design industrial di Chelsea Market. Potrei parlare della semplicità di uno dei tanti 7-Eleven, o dell’eleganza delle hall dei vecchi e lussuosi hotel con usciere in divisa. O domandarmi se siano forti i neri anzianotti che giocano a scacchi a Washington Square sfidando i passanti, o perché a Manhattan quasi nessun negozio abbia la porta automatica. O magari immaginare che effetto fa lavorare in un ufficio a un qualsiasi piano di un grattacielo. Oppure, di nuovo, quante partite di basket si stanno giocando sui playground in un pomeriggio d’estate. O infine, tentare invano di trovare le parole giuste per descrivere le luci di tutta New York dal finestrino dell’aereo appena decollato dal JFK.

Potrei andare avanti all’infinito, pensando anche a quante sono, d’altronde, le cose ancora da vedere e le esperienze da fare. La seconda volta a New York è parte integrante della prima, perché qui bisogna sempre tornare. E forse anche le volte successive, se verranno, andranno a comporre un quadro unico nella mia mente. Un quadro in movimento come il ritmo di questa metropoli. Il racconto di tutto ciò è quasi più faticoso che girare la Big Apple in lungo e in largo, ma va fatto, perché andare a New York e tornare senza scrivere nulla, è come non esserci mai andati.

Tempo fa, in un libro, lessi una frase dell’editore romano Marco Cassini, in un capitolo in cui parlava del suo amore per New York: “Mi rigenero, sembra assurdo che io debba andare nella metropoli più frenetica del pianeta a trovare un po’ di pace, a debellare lo stress, a cercare il tempo per stare in armonia con i miei pensieri, a rintracciare il desiderio che mi ha convinto una quindicina di anni fa a intraprendere un’attività difficile e instabile, e ridare vigore al fuoco sacro che la tiene viva“. In questa settimana, tra posti bellissimi e sogni da coltivare, mi sono sentito esattamente così.

Francesco Mecucci