Se è ormai opinione comune che The Last Dance abbia dato troppo spazio a Michael Jordan, allora è assolutamente giusto che l’altra star dei Chicago Bulls degli anni ’90, Scottie Pippen, abbia avuto il diritto di dire la sua.

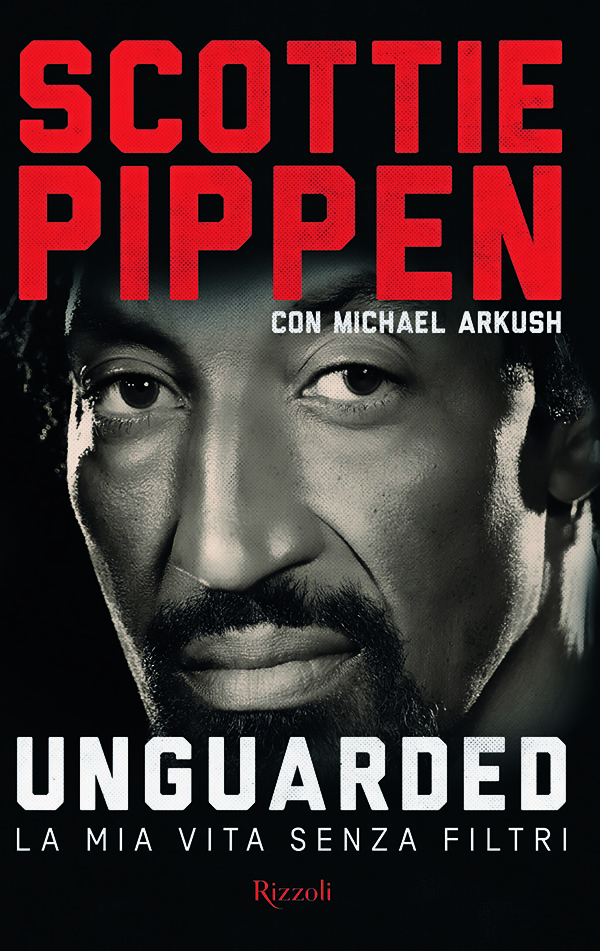

Unguarded. La mia vita senza filtri, edito da Rizzoli, è il libro autobiografico di Pippen, scritto con il pluripremiato autore sportivo Michael Arkush (che tra l’altro ricordiamo al fianco di Phil Jackson ne L’ultima stagione, diario della controversa annata 2003-04 dei Los Angeles Lakers di Kobe, Shaq, Payton e Malone).

In Unguarded, caratterizzato da linguaggio semplice e ritmo molto scorrevole, il leggendario numero 33 dei Bulls ripercorre tutta la sua vita e la sua carriera, intrecciandola inevitabilmente con quella di MJ e con il percorso di una squadra tra le più grandi della storia del basket. E il risultato – molti diranno “finalmente!” – è un libro non Jordan-centrico, ma che guarda a quei Bulls come collettivo.

“Eravamo una squadra. Era questo a renderci grandi, non lo ripeterò mai abbastanza“, sottolinea a un certo punto l’uomo che, nonostante l’ingombrante presenza di Michael Jordan, è e rimane uno dei più forti giocatori NBA di sempre. Nonché pilastro fondamentale su cui quella dinastia è stata costruita, malgrado le difficoltà nel convivere ogni giorno con la più grande star della pallacanestro.

Unguarded, la versione di Scottie

Già subito dopo l’uscita della docuserie ESPN e Netflix, era nell’aria che non sarebbero mancati interventi e risposte da parte di membri anche molto importanti di quei Chicago Bulls, per così dire ansiosi di fornire il proprio punto di vista sulle vicende narrate.

E l’attesa versione di Scottie viene sbattuta in faccia direttamente nel prologo di Unguarded. Un capitolo che offre uno sguardo nudo e crudo su come funzionavano davvero le cose all’interno della squadra. Pippen si toglie più di un sassolino dalla scarpa e, rispetto alla “storiografia ufficiale” di spiccato orientamento jordaniano, rivendica il ruolo chiave avuto nel team.

Con i riflettori sempre puntati su Jordan e gli altri relegati a comprimari, Pippen è convinto che una seconda umiliazione, a oltre vent’anni di distanza, si poteva evitare. E di fronte ai favoritismi di cui MJ godeva e ai suoi continui attacchi verbali ai compagni, Pippen sostiene: “Non abbiamo vinto sei titoli perché lui stava addosso ai compagni. Li abbiamo vinti malgrado lo facesse. Li abbiamo vinti perché giocavamo un basket di squadra“.

Eppure, per Scottie, Jordan non era il diavolo, anzi. Era semplicemente un collega di lavoro con cui non aveva confidenza fuori dal campo. E loro due, insieme, hanno vinto tanto. Pippen scrive che gli piaceva un sacco il periodo in cui Michael si era ritirato, perché finalmente poteva essere il punto di riferimento. Che il “Flu Game” del 1997 è stato impresa di tutti, non solo di MJ. Ma forse, in fondo al cuore, anche lui avrebbe voluto un po’ essere like Mike.

Il basket è un gioco di squadra

“Non riesco a pensare a un’immagine migliore di cosa sia il basket: la squadra, non il singolo giocatore“. Scottie Pippen rimarca più volte il concetto. Con l’eccezione di qualche momento di sano egoismo, nato da una profonda fiducia in se stesso. Come l’episodio degli 1,8 secondi ai playoff 1994 che si rifiutò di giocare perché il coach aveva affidato il tiro decisivo a Toni Kukoc.

“Se potessi tornare indietro, sono sicuro che non cambierei niente. Mi ero fatto valere. Altrimenti non me lo sarei mai perdonato“. Pur riconoscendo i suoi errori con onestà, mantiene sempre la testa alta, come fanno i campioni. Tuttavia dalle sue parole emerge un sentimento prevalente: quello di un grandissimo giocatore, ma sempre un po’ offuscato dal fatto di stare in squadra con una superstar inarrivabile.

Leggendo le parole di Scottie, si ravvisa in lui una sorta di latente bisogno di dover tuttora dimostrare qualcosa. Una spinta a puntualizzare, anche molti anni dopo, qualsiasi situazione finora raccontata in un certo modo. Nel libro, si ritiene il miglior giocatore all-around dei Bulls, mentre Michael è solo il miglior realizzatore, non certo il collante della squadra. Ascrive a sé il merito di aver creato la chimica. Non risparmia strali all’astioso gm Jerry Krause, peraltro inviso a molti, che gli mancava continuamente di rispetto.

È così che è nato Unguarded, nel suo senso più intimo. Un volume in cui l’autore esprime pensieri che indubbiamente sono radicati in un passato di sofferenze e difficoltà. Perché è ciò da cui proveniamo a influire su ciò che siamo. E Pippen veniva davvero dal profondo, e forse è proprio questo che ha reso il suo viaggio davvero sorprendente.

Da Hamburg al tetto del mondo

Dalla minuscola Hamburg, nell’Arkansas rurale, ai sei titoli NBA e ai due ori olimpici, la storia di Scottie Pippen narrata in Unguarded è attraversata da un determinato filo conduttore: lui era tutt’altro che un predestinato. E ogni progresso e ogni successo sono il risultato di un lungo e durissimo lavoro portato avanti con enorme determinazione.

Ultimo di dodici figli, Scottie cresce in una povera famiglia afroamericana, a cui la vita mette di fronte prove proibitive. Come gli incidenti in cui prima il padre e poi un fratello rimangono invalidi. Il basket, a cui Scottie si dedica giorno dopo giorno al playground e a scuola, gli apre quasi miracolosamente le porte di un piccolo college, Central Arkansas. E durante gli studi fa anche turni in fabbrica.

Neanche la scelta al Draft 1987 pone fine agli ostacoli: i contrasti con coach Doug Collins, un’operazione alla schiena, le speranze di titolo che vanno a infrangersi contro i Detroit Pistons. Ma con l’arrivo di Phil Jackson le cose cambiano e i Bulls diventano la squadra del decennio, la dinastia che ancora oggi fa parlare di sé. Infine, Unguarded è uno spaccato di storia del basket, dal Dream Team alla sieropositività di Magic Johnson; da Dennis Rodman a un altro libro, The Jordan Rules di Sam Smith, che Pippen ritiene esagerato.

“Ho sempre sognato di giocare in NBA e vincere il titolo – ha detto Scottie in un incontro online con il pubblico italiano – e ci ho lavorato sopra. Ci sono stati giorni cupi, ma non ho mai abbandonato l’idea. Con la mia famiglia ho un legame fortissimo, le tragedie vissute ci hanno unito. Mi ha trasmesso valori come il sostegno reciproco, il sacrificio, la determinazione, che poi ho messo a frutto nel basket. Una squadra è come una famiglia e solo con la dedizione si può arrivare in alto. Ci vogliono tempo ed esperienza, è un processo che vale per tutti. Devi imparare, anche a tue spese“.